おしらせ

- ○営業時間が下記のように変更になりました。

月) 18:00 – 23:00

火) 18:00 – 23:00

水) 18:00 – 23:00

木) 18:00 – 23:00

金) 16:00 – 21:00

土) 16:00 – 22:00

日)CLOSE

※営業時間は最終入店時間

※ラストオーダーは閉店時間の1時間前

不定休あります - ◯通販サイトが充実しました❗。

https://s-cercle.net/

![]()

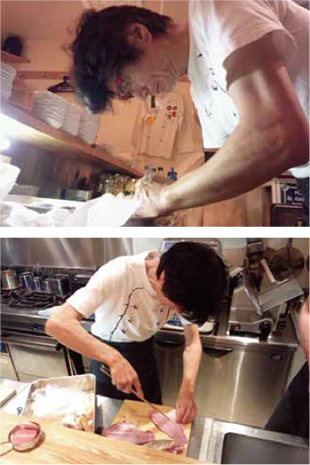

〜セルクルが愛した伝説のシェフ〜

20代のころからワタシは食べ歩くことが大好きで、当時いろんなお店を回った中にメゾン・ド・サヴォア、ラ・サンテ、ル・ジャンティオム、そして札幌パリ食堂があった。

30代に差しかかるころ、ワタシはホテルの副支配人という仕事に就いた。小樽運河沿いに建つホテルでの4年間、ホテルレストランの企画や運営といった業務も経験させてもらった。それが食の世界へ飛び込むきっかけとなり、ホテル退職後も自然と飲食業界に身を置くようになったのだ。

ノブ・ハヤシと出会ったのは、今から15年前。当時、マネージャーとして勤務したレストランでシェフをしていたのが、彼だった。ほどなくしてノブ・ハヤシが、ワタシの大好きなレストランのひとつである札幌パリ食堂のオーナーシェフだったことがわかり、たちまち彼の料理の虜になっていった。

ノブ・ハヤシの作る料理は、目を奪われるほどクラシカルなフレンチかと思えば、食材の組み合わせがこんなふうになるのかと思うような斬新なものだった。さらにはその盛り付け方にも驚きがあり、どの角度から見ても正面として成立するアートな一皿に仕上がった。彼が高校を卒業して上京し、デザインの専門学校に通ったという話にも頷ける。

それからの12年は3つのレストランを経験することになったが、ワタシがマネージャー、ノブ・ハヤシが料理長というコンビで彼の料理をお客さまに伝えてきた。彼の料理——、引き算の調理とでもいおうか、そこに惚れ込んだからこそ続けられた日々だと思っている。

しかし、ハヤシと組むのは並大抵のことではない。仕事が終わって寝る以外の時間は、ずっと行動を共にした。朝8時には中央卸売市場へ行き、水産棟で魚介類を物色し仲買さんと交渉し仕入れる。それが終わると今度は青果棟へ行き、野菜をじっと見つめてどうやって料理へと変化させるかを思案、決まれば仕入れる。それを車に積んで職場へ向かう。11時30分から始まるランチまで、およそ1時間30分。ギリギリの時間内で見事に料理を組み立てていく彼のセンスは、ただならぬものがあった。ランチが終り少し休憩して、今度は夜のスタンバイ。営業が終わるころには、とうに日付をまたいでいる。文字通り家に戻り寝るだけの生活が4年続いた。とにかく辛かったし、大変だった。でも、それ以上に必死でもあった。

しかし、ハヤシと組むのは並大抵のことではない。仕事が終わって寝る以外の時間は、ずっと行動を共にした。朝8時には中央卸売市場へ行き、水産棟で魚介類を物色し仲買さんと交渉し仕入れる。それが終わると今度は青果棟へ行き、野菜をじっと見つめてどうやって料理へと変化させるかを思案、決まれば仕入れる。それを車に積んで職場へ向かう。11時30分から始まるランチまで、およそ1時間30分。ギリギリの時間内で見事に料理を組み立てていく彼のセンスは、ただならぬものがあった。ランチが終り少し休憩して、今度は夜のスタンバイ。営業が終わるころには、とうに日付をまたいでいる。文字通り家に戻り寝るだけの生活が4年続いた。とにかく辛かったし、大変だった。でも、それ以上に必死でもあった。

コンビを組んだ最初の2年は、味見すらさせてもらえなかった。「何がわかる」と言うのが彼のいい分だ。食べることが好きなワタシは、その度に「わかる!」と言い返したが、受け入れてはもらえない。なぜなら、当時のワタシは食材のこと、流通のこと、保管の方法など、何ひとつ理解していなかったのだ。だから、認めてもらうにはどうやって仕入れているのか、どうやって調理するのかなどなど、とにかく彼に張り付いて自分の知識として定着させるしかない。毎日が真剣だった。

コンビを組んだ最初の2年は、味見すらさせてもらえなかった。「何がわかる」と言うのが彼のいい分だ。食べることが好きなワタシは、その度に「わかる!」と言い返したが、受け入れてはもらえない。なぜなら、当時のワタシは食材のこと、流通のこと、保管の方法など、何ひとつ理解していなかったのだ。だから、認めてもらうにはどうやって仕入れているのか、どうやって調理するのかなどなど、とにかく彼に張り付いて自分の知識として定着させるしかない。毎日が真剣だった。

「味見してみるか?」丸2年が過ぎたころ、ようやく言われたこのセリフ。本当にうれしかった。初めての味見は、グラスヴィアンというソースだった。最初に仔牛の骨からフォンド・ヴォーというソースをひき、それを半分まで煮詰めたものがデミグラスソース、そこからさらに半分まで煮詰めてグラスヴィアンソースができあがる。まさに脱水技術の極み。当時はそんなことすら知らなかったから、味見させてもらえないのは当然だ。今、素直にそう思う。

それからさらに1年後には、彼の方から「この味はどう思う?」と聞いてくれるまでになった。「味見してみるか?」より、遥かにうれしかったのを覚えている。

そんなやり取りを4年続け、その間、ずいぶん言い合いやケンカもした。デシャップ台からハヤシに言葉の嵐を投げつけていたとき、彼は無言で大きいボールに満タンになるほど水を溜めていた。「何してんの?聞いてんの?」と叫んだとたん、なんとボールに満たした水をワタシに向かってザバーーーン!このときは、さすがに呆然としてしまった。そして一言、「パンツ買ってこい」。濡れネズミになったワタシは近所のコンビニに走るはめになったが、思い返すと生意気なこともたくさん言ったなぁと、可笑しくなる。

勤めていたレストランが閉店することになり、新しい職場を見つけることができたワタシは就職先の社長に「ノブ・ハヤシ以外の人と一緒に仕事をするつもりはない」と言い切った。店の料理長が内定していたにも関わらず、だ。ワタシによほど血気迫るものがあったのか、ハヤシの料理を食べたことがないのに承諾してくれたのには驚いた。環境が変わっても彼とコンビを組めることは、ワタシにとってこの上ないことだったのだ。

その店でも前店とのスタイルは変えず、仕入には必ず市場に行き、自分の目で確かめた食 材を料理へと変化させるやり方を貫いた。けれども、時代はまだまだジャンルで店を評価するという波に乗れず、苦戦した。結局、店は3年で閉めることになり、ワタシはフードのコンサルタントというフリーランスの道を選ぶことにした。

一方で、ノブ・ハヤシは料理とバイク以外はまったく何もできないほど不器用な人間だった。フリーになったワタシはことあるごとに開発の仕事を見つけては、ハヤシの力を借りていた。

そうこうするうち、ハヤシに仕事の話が舞い込んできた。ススキノのクラブで料理を作るというものだった。この話を聞いたとき、ノブ・ハヤシが料理人として仕事をするのは、彼の料理が正当に評価される場か、彼の料理を楽しみにファンが集う場でなくてはいけないと、強く思った。かくして一念発起、ワタシは自分の店を持とうと決心したのである。

しかし、開業までこぎつけるのにはいろいろなハードルがあった。昔からの常連でハヤシの料理のファンであった人たちのサポートがなければ、今のセルクルは存在しない。心底、感謝している。

開業前、ハヤシに話したことがある。「お店が始まったら、料理以外は何もしなくていい」と。予約の電話を取ったり料理以外の雑用的なこと、金銭的なことなど一切しなくていいのだと。ハヤシが全力で料理に取り組める環境をつくると伝えたら、「きむらさん、ほんと?それはいいなぁ」。

おもしろいエピソードだがひとつ。営業前にトイレに入るときもワタシはお店の子機を手放さなかったのだが、たまたま持ち忘れたときに「きむらさん、電話忘れてるよ」。フタリして、腹の底から大笑いしたものだ。

話は前後するが、お店の名前をどうしようかとハヤシと話していたとき、「きむらさんの店だからなぁ」と言って、「きむらさんは円(マドカ)で丸だからセルクルって名前がいいな!」と言ってくれた。ワタシはとてもよい名前だと感動し、ハヤシのネーミングをもとにお店のショップカードやイメージはすべて丸がコンセプトになった。

工事が終わり引き渡しも完了し、いよいよ開業の準備に。通常だと引き渡しからグランドオープンまで5日ほどで開業する店が多い中、セルクルは10日間の準備期間を設けていた。ソースをひくだけで1週間はゆうにかかるからだ。周囲からは何でもっと早くオープンしないのかという声もあったが、ハヤシがのびのび仕事できる体制を作るにはこの日数が必要だった。こんなふうに考えられるようになったのも、長年コンビを組んだからこそ。ハヤシに感謝したいキモチだ。でも、その思いを直接言葉で伝えることはなかった。

料理の根幹であるソース作りはパッパとできるものではない。ブイヨンをひくのに丸1日、そこからコンソメを作るのに丸1日。並行してフォンド・ヴォーをひき、半分煮詰めてデミグラス、さらに半分煮詰めてグラスヴィアン。ほかにも、自家製のスモークやハム、牛ほほ肉や牛タンの煮込みを作るワケだからとんでもなく日数がかかる。引き渡し後、仕入をして仕込みに入ったあと、3日間ワタシはお店に行かなかった。それほどハヤシに集中してもらいたかったし、いい料理を作ってほしかったからである。

開業前夜、とうとう明日だねと言ったら、「あたり前のことをあたり前にやるだけ」と冷静なひと言。そんなハヤシも開業当日、廊下いっぱいに並べられたお祝いのお花に、「個人のお店でこんなに花が来たのは見たことがない」と驚いていた。それもそうだ、花の数は60を超えていたのだから。いただいた花に毎日水をやり開店前に廊下に出し、閉店後には店内にしまう。それを1週間続けたら「マメな一面もあったんだな」と言われ、「一応ね」と返事したのがついこの間のようだ。

2011年12月12日の開業から2週間ほど毎日満席状態が続き、すぐにも翌年3月まで予約が受けられないほどになったときは、正直フタリしてビックリした。なんせこの12年間で料理は当然進化しているものの、脱水と真空調理技術を駆使した調理というコンセプトは変わっていないのだから。やっとこのスタイルが受け入れられる時代になったのかと、感慨深くもあった。

2011年12月12日の開業から2週間ほど毎日満席状態が続き、すぐにも翌年3月まで予約が受けられないほどになったときは、正直フタリしてビックリした。なんせこの12年間で料理は当然進化しているものの、脱水と真空調理技術を駆使した調理というコンセプトは変わっていないのだから。やっとこのスタイルが受け入れられる時代になったのかと、感慨深くもあった。

開業半年前、店づくりのイメージを構築するため弾丸で東京に行き、ハヤシと回れるだけお店を回った。細部にわたるまで店づくりにこだわった結果、今まさに花が開こうとしているのが実感できるほどだった。開業から四ヶ月目には、「フタリ合わせて100歳超えるのに、こんなハードな日々を続けたら倒れてしまう。休みも1回増やして営業時間も1時間短くしよう」とハヤシに言った。満席に次ぐ満席。セルクルをいっしょにつくったノブ・ハヤシは、セルクルのお客さまからも熱烈に愛されていたのだ。

開業半年前、店づくりのイメージを構築するため弾丸で東京に行き、ハヤシと回れるだけお店を回った。細部にわたるまで店づくりにこだわった結果、今まさに花が開こうとしているのが実感できるほどだった。開業から四ヶ月目には、「フタリ合わせて100歳超えるのに、こんなハードな日々を続けたら倒れてしまう。休みも1回増やして営業時間も1時間短くしよう」とハヤシに言った。満席に次ぐ満席。セルクルをいっしょにつくったノブ・ハヤシは、セルクルのお客さまからも熱烈に愛されていたのだ。

仕入のスタイルは相変わらずだった。卸売市場に行くのも一緒。いつも一緒にいて閉店後に自分の仕事が終わっても、相方が終わっていなければどちらかが先に帰ることは絶対にしない。取り決めをしたワケではないが、週末最後の営業が終わってお店を出ると、ビルの1Fで「また来週」という言葉で必ず互いを労うのが常だった。

開業から10カ月が過ぎたころ、ハヤシが言った。「きむらさん、盛岡に行ってくる」。そして、ホテルと飛行機の予約をしてほしいというので日程を聞いたら、通常営業の日じゃないか。そこでハヤシに「お店休むんだ」と聞いたら、「そうだよ」と。まったくどっちがオーナーなのかわからない答えに、大笑いをしたのである。

開業から10カ月が過ぎたころ、ハヤシが言った。「きむらさん、盛岡に行ってくる」。そして、ホテルと飛行機の予約をしてほしいというので日程を聞いたら、通常営業の日じゃないか。そこでハヤシに「お店休むんだ」と聞いたら、「そうだよ」と。まったくどっちがオーナーなのかわからない答えに、大笑いをしたのである。

ワインエキスパートのコンクールを応援するための盛岡行きを楽しみしていたハヤシに、「空港まで送ってあげるよ」と言ったら、うれしそうに「ありがとう」と返された。ハヤシから「ありがとう」という言葉をあまり聞いたことがなかったワタシは、ちょっとドキっとしたのを覚えている。晴天の当日。なぜか機材繰りの関係で飛行機が欠航になり、カウンターで大慌てで手続きをするワタシの側で、携帯を持ちながらにこやかにしていたハヤシを見て呆れたものだ。「一生この人のマネージャー役をやるんだろうな」と。

予定していた花巻空港に行けなくなったため、羽田空港から新幹線に乗り換え盛岡に行くという手段をとり、飛行機のチケットと新幹線の切符を渡しハヤシを見送った。トラブルは続くもので羽田到着も遅れ、山手線に走って移動したらしく、ギリギリセーフで新幹線に乗ったハヤシからメールが届いた。「きむらさん、![]() 」という絵文字を使ってのものだった。蟻の絵文字は「あり」、ケーキの絵文字はフランス語で「ガトー」と読めるので、すぐに意味がわかった。ハヤシにこういうオチャメな一面があることを、14年の月日を経て理解できるようになった自分にも、うれしさを感じていた。

」という絵文字を使ってのものだった。蟻の絵文字は「あり」、ケーキの絵文字はフランス語で「ガトー」と読めるので、すぐに意味がわかった。ハヤシにこういうオチャメな一面があることを、14年の月日を経て理解できるようになった自分にも、うれしさを感じていた。

これがハヤシからの最後のメールになるとは、当然、思いもしなかったのだが。

2012年11月17日土曜日。この日が、ハヤシと一緒にお店に立つ最後の日になろうとは。営業を終えて、いつもは「また来週」と言葉を交わすのが当たり前だったのに、この日に限って暗黙の了解である挨拶をせずに別れてしまった。歩いていくハヤシの後ろ姿がどんどん小さくなっていくのが、今も脳裏に焼き付いている。

お店は11月18日・19日の2連休で、ワタシは十勝方面に出かけ20日(火)に出勤した。15時30分を過ぎてもハヤシが来ない。16時を過ぎても来ない。家に行ってインターホンを鳴らすが出てこない。車はある。またお店に戻ってみるがハヤシは来ない。また家に行ってみた。それを3度繰り返してふと思い出した。「そうだ、パン屋さんにパンを取りに行くことになっていたんだ」。パン屋へ電話をすると、取りに来ていないことが判明。

「ただ事ではない」

一抹の不安を抱えながら警察に行った。事情を説明するワタシの口から出たのは「安否確認をお願いします」。今でもどうしてそんな言葉が出たのかはわからない。警察がハヤシの部屋へ入り、その後救急車が来て、でもハヤシが乗ることはなく救急車は立ち去り、入れ替わりに鑑識がやってきた。状況を把握できないまま混乱し、警察からは連絡先を聞かれ、ここから立ち去ってくださいといわれる。何もわからないまま、ハヤシが死んでしまったことだけはわかった。泣きながらお店に戻り、身近な人たちへ連絡した。誰もが信じられないと言ったが、一番ビックリしたのはこのワタシである。1周年の印刷物の最終校正を終えたばかり。もう少しで1周年なのにハヤシがいなくなってしまった。その事実は受け止めなければならない。

事件性や事故性など様々な角度から検証が行なわれ、ハヤシが帰らぬ人となったのは、くも膜下出血によるものだと判断された。あの日から、ハヤシに会えるまで2週間が過ぎていた。ようやくハヤシを引き取ることができ、ワタシが葬儀をしようと段取りをし、たくさんの人が手伝ってくれた。独り身で両親も他界、さらに、ひとりっ子で熊本生まれ。そんなハヤシの葬儀を出せるのは、ワタシしかいないではないか。通夜には100名を超える人々が参列してくれた。一匹狼のような人だったのに、こんなにも大勢の人が、そして遠方からも見送りに来てくださるなんて。あらためてハヤシの一面を知る思いだった。

セルクルを開業してからというもの、彼の作る料理は日々進化し、「この人はどこまで深まるのだろう」と思っていた矢先だった。56歳で生涯を閉じることになろうとは、想像できるはずもない。

葬儀が終わり49日が終わり、ワタシ自身が決断したこと。「他のシェフにセルクルのキッチンに立ってもらうのはやめよう。ワタシが全部やろう」。ハヤシと二人三脚でやってきたことを無にするワケにはいかない。彼の料理に対する想いを伝えられるのは、このワタシしかいない。そんな考えで一人営業すると決めたワタシを、多くのお客さまが支えてくださった。

それから3年半。毎日仕入れに通い、食材と向き合い、どうやって料理に仕上げていくか。それを続けてこられたのは、新しいシェフを入れずにやろうと決心したからこそかもしれない。支えてくださったお客さまに報いるためにも「当たり前のことをあたり前にやる」しかない。今、痛いほどハヤシの信念が理解でき、それが最良の方法だと信じている。

確かにハヤシの姿は見えなくなった。でも、仕込み中に食材を触るとハヤシがどうやっていたのかが瞼に浮かんでくる。こんな料理に仕上げたいと思っていて段取りを間違えそうになったときには、「違うよ」と声が聞こえてくるのだ。この店にはやっぱりハヤシがいる。そんな場面に何度も出くわした。

いつの日か、彼のやってきたことをお店以外にも広げられるようにしたいとずっと思ってきた。それがとうとう現実になろうとしている。ひとつは菓子製造業。もうひとつはソース製造業。彼の料理への想いを、ワタシがカタチにしてセルクル以外でも販売しようとしているのだ。

ハヤシのソース作りのスタイル、ワタシが挑戦する菓子製造業と惣菜・ソース製造業。すべてに共通するのは「脱水技術」というコンセプト。ノブ・ハヤシの技術を今のワタシにできるカタチで商品に仕上げ、流通にのせる。ブラッスリーセルクルもスイーツセルクルもサレ・ド・シュクレも、ベースはすべてノブ・ハヤシの信念なのである。

ワタシが生きている限り、彼の存在を食材・料理・商品を通じて皆さまに伝え、食べていただく。ワタシはハヤシという人間がどんな料理を作ってきたのか、あるいはどんな生き方をしてきたのかを知らせる「伝道者」だと思うから。そして、ハヤシが名づけた「セルクル」が、ハヤシの料理を愛する人々の縁をつなぎ、その輪を広げてゆく場でありたいと心から願う。

![]()

きむら まどか

石川県金沢市出身。無添加、無化調(化学調味料不使用)、野菜料理を中心としたレストランの展開をし、生産者と料理人とのつながりをもつことがサービス業の根幹であると気づき、フード関連の資格を取得。2010年、フリーで生産者と消費者をつなぐ役割をもちたいと独立。2011年、商号をブランド化し、加工製品の開発・販売、仲介、飲食店開業を目指すべく、サレ・ド・シュクレを設立。2011年、ブラッスリーセルクル(飲食店)開業。

ブラッスリーセルクル

札幌市中央区南5条西5丁目

ジャパンランドビル3F

月) 18:00 – 23:00

火) 18:00 – 23:00

水) 18:00 – 23:00

木) 18:00 – 23:00

金) CLOSE

土) 16:00 – 22:00

日・祝) 16:00 – 21:00

※営業時間は最終入店時間

※ラストオーダーはクローズの一時間前です

※不定休あります

Tel 011-561-5230

ご予約はお電話にてお願いします。

札幌市中央区南5条西5丁目 ジャパンランドビル3F